La problématique de la dette publique est désormais omniprésente dans le monde politique. Partis et gouvernements se renvoient la balle de la « mauvaise gestion » dans une hypocrisie totale. En réalité, la dette publique reflète les gigantesques pertes de la crise bancaire de 2008, et d’un système financier aux intérêts exclusifs. Cette extorsion de masse, masquée par les politiciens, journalistes et pseudo-experts économistes, est d’une ampleur telle qu’elle en est devenue criminelle.

Par Benoit Delrue.

5 000 mots environ. Temps de lecture estimé : 25 minutes. ![]()

Ces dernières années, la question de la dette publique s’est placée au devant du débat national comme une problématique majeure. Sur les plateaux télé, les économistes – venus presque tous de cabinets de conseil financier, et non de laboratoires de recherche scientifique – s’alarment sur les « proportions » de notre dette. PS, UMP-Républicains et FN sont unanimes : cette situation résulte avant tout d’une « mauvaise gestion » des finances publiques. La majorité socialiste et l’ex-majorité de droite se renvoient la balle.

Tous insistent sur la gravité du phénomène. Aucun n’explique clairement d’où vient la dette publique, ni comment, ni à qui elle est remboursée. Nous tâcherons de faire ici un éclairage non exhaustif mais salutaire sur ce qui est, sans aucun doute, le plus grand hold-up de notre temps.

La dette publique, un fait logique

Il convient avant tout de mieux définir ce qu’est la dette publique. Elle est la somme de tous les emprunts contractés par l’Etat, les collectivités territoriales et les organismes publics – notamment la Sécurité sociale. La procédure est des plus courantes : chaque pays, chaque région, chaque ville a besoin de fonds propres pour financer des investissements. De la construction d’infrastructures à l’adaptation aux techniques modernes, l’investissement est le fondement de l’action publique. Pour disposer de ces fonds propres, l’Etat peut attendre d’accumuler une grande trésorerie, par impôts et autres taxes ; mais il prendrait alors un retard préjudiciable. L’équipement, le renouvellement, l’amélioration des structures publiques ont vocation à renforcer les capacités productives, donc à accroître la production nationale, ce qui amène à l’augmentation proportionnelle des impôts levés. L’emprunt est donc la pratique la plus répandue, car elle est la plus efficace. Sauf catastrophe, le schéma fonctionne : plus tôt l’investissement intervient, plus tôt il est profitable ; et les gains permettent de rembourser la dette contractée. Si, lors d’une année donnée, l’exercice budgétaire de l’Etat présente un solde négatif, alors l’Etat empruntera logiquement la différence entre recettes et dépenses. Cette différence n’est autre que le déficit, généralement exprimé en pourcentages de la production intérieure de richesses (PIB). Le déficit annuel vient, au fur et à mesure, augmenter la dette publique.

Répandue dès l’Ancien régime et omniprésente aujourd’hui, la dette publique est un fait logique. Elle répond néanmoins à un mécanisme différent selon les âges, et qui nécessite d’être éclairci. Une dette a lieu parce qu’il existe un débiteur et un créditeur. L’endetté et le créancier se rejoignent parce qu’ils trouvent chacun leur intérêt dans l’opération. Le premier, pour jouir d’une somme financière nécessaire à un investissement ou une activité ; le second, pour récupérer au final une somme supérieure à celle qu’il a concédée. Ce point est essentiel : si un individu ou un groupement accepte de prêter des fonds, c’est pour en tirer un bénéfice – tel est le fondement de l’emprunt. La différence entre la somme prêtée et la somme récupérée réside dans les intérêts de la dette. Généralement exprimés en pourcentages rapportés à la somme prêtée, les taux sont déterminés d’un commun accord par le débiteur et le créancier. Cependant, leur définition fait l’objet d’un bras-de-fer : celui qui contracte le prêt cherchera le taux d’intérêts le plus bas, celui qui le fournit, le plus haut. Dans ce rapport de force, l’avantage se situe toujours du côté du créditeur : il détient l’argent voulu et décidera, en dernier recours, de le prêter ou non. Une fois l’emprunt signé, c’est lui qui rend le service, c’est donc à lui qu’on est redevable. Cette règle de supériorité se vérifie plus que jamais aujourd’hui.

La réalité de l’économie capitaliste

Avec l’avènement du capitalisme, la révolution industrielle et le progrès technique réalisé depuis, l’emprunt public s’est largement massifié. Le développement sans précédent du secteur financier est un marqueur du nouveau système de production. Les prêts se multiplient, en nombre et en montants, mais leur remboursement est assuré par les hausses fulgurantes de productivité. Plus encore que la hausse quantitative, c’est la nature même des emprunts qui doit être étudiée. Pour emprunter, l’Etat procède à l’émission de sa dette : il demande pour une période donnée – courte, de quelques mois, ou longue le plus souvent, sur dix ou vingt ans – la somme nécessaire à ses investissements immédiats, qui est divisée en parts égales. Ces dernières, les obligations ou bons du Trésor, peuvent être achetées par tout un chacun – les « petits porteurs » – mais elles sont en immense majorité achetées par de grosses institutions : les banques et fonds de placement (ou hedge funds). Aux emprunts de l’Etat s’ajoutent tous les prêts contractés par les collectivités et organismes publics, tels que les hôpitaux, pour établir la dette publique. Ces prêts sont effectués directement auprès de grandes banques d’investissement.

Le capitalisme est un régime économique fondé, comme son nom l’indique, sur le capital. Ce dernier est un amas de richesses, concrétisé sous formes de titres financiers – les parts de propriété des entreprises. Par extension, les détenteurs de grands capitaux détiennent les grandes entreprises, qui sont toutes-puissantes pour décider de la production nationale, et bientôt transnationale. Dès lors, le monde contemporain se partage en deux catégories : ceux qui détiennent le capital et ceux qui en sont démunis. Les premiers décident de la production, ont façonné les Etats et influencés les lois, possèdent via leurs holdings, maisons-mères, filiales et sous-traitants des moyens de production gigantesques – terres, immeubles, marques, machines, brevets d’invention – et emploient des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes. Les seconds disposent ou d’un maigre capital, leur permettant de « faire tourner » une petite affaire à la sueur de leur front, ou de leur seule force de travail pour subsister. La dernière catégorie, qui n’a pas d’autre choix que de « se vendre » sur le « marché du travail » pour trouver de quoi vivre, est en écrasante majorité sous le système capitaliste. Il s’agit, y compris dans une économie « de services », de la classe ouvrière, composée de tous les travailleurs exécutants assignés à un poste de production, démunis de tout pouvoir décisionnel sur le processus productif – et ce quel que soit leur niveau d’instruction.

Cet éclaircissement est fondamental pour notre problématique : les classes sociales existent, et par leur nature, par leurs rapports vis-à-vis de la production, leurs intérêts sont profondément antagonistes. Ceux qui détiennent le capital possèdent les banques, et donc les dettes. Ceux qui sont dépourvus de capital n’ont d’autre choix que de se financer encore et toujours auprès des institutions bancaires, donc des détenteurs de capital. La position de force de ces derniers explique les mécanismes modernes de la dette publique.

La loi de 1973

La loi « Pompidou Giscard Rothschild » est souvent citée pour définir le fonctionnement de la dette publique. Votée sous l’égide du ministre de l’Economie et des Finances, Valéry Giscard-d’Estaing, et du président de la République Georges Pompidou, qui a travaillé à la banque Rothschild durant la « traversée du désert » du général, ce texte législatif dépossède la Banque de France d’un pouvoir essentiel : imprimer de l’argent frais à destination directe du Trésor public. Autrement dit, l’Etat ne peut plus se financer par sa propre banque centrale, mécanisme qui lui permettait jusqu’alors de disposer de taux particulièrement bas, et donc d’investir massivement sans devoir s’acquitter d’intérêts élevés. Son seul choix de financement est alors le recours aux marchés financiers, c’est-à-dire aux agents privés. Ces derniers, puisqu’ils sont les seuls à fournir les capitaux, sont en position de force pour négocier les taux d’intérêts les plus avantageux.

La loi de 1973 fait l’objet d’un débat féroce entre ceux qui l’accusent de tous les maux financiers actuels, notamment dans la gauche radicale et dans une moindre mesure à l’extrême-droite (non sans quelques accents racistes dans leur dénonciation de la « loi Rothschild »), et ceux qui la dédouanent de tous méfaits, comme les tribunes accordées par Le Monde. La vérité est plus fine. Il est vrai que la loi a été abrogée en 1994, mais c’est pour mieux laisser place aux règles régies par le traité de Maastricht et la nouvelle Banque centrale européenne, qui gravent dans le marbre l’interdiction pour les Etats de se financer eux-mêmes – et l’obligation de se financer sur les marchés à des taux volatiles. Il est vrai également que la loi Pompidou Giscard n’est qu’un texte de « modernisation », d’adaptation au serpent monétaire européen mis en place dans les années 1970, mais c’est pour mieux rompre avec les règles en vigueur dans l’hexagone.

Le fait le plus important n’est dit ni par ses détracteurs ni par ses défenseurs : la loi de 1973 n’est que l’expression logique du système capitaliste. Le mécanisme illogique pour le capitalisme est précisément celui qui était en vigueur de la Libération jusqu’à cette date. Après la victoire des forces alliées et de la résistance intérieure contre l’envahisseur hitlérien, la grande bourgeoisie collaboratrice a été purement et simplement expropriée de plusieurs de ses joyaux. Des grandes entreprises nationales, qui étaient depuis toujours la propriété exclusive de quelques familles privées, ont été nationalisées et soumises au contrôle de la nation, sous la pression d’un Parti communiste alors première force politique française. Parmi ces entreprises se trouvait la Banque de France. Dès lors, cette dernière appliqua des taux bas, permettant de financer massivement l’investissement public sans générer des intérêts monstres au profit des créanciers. Le compromis national, basé sur le renoncement de la grande bourgeoisie à des profits gigantesques, n’avait cours que tant que le rapport de force lui était défavorable. A l’aube des années 1970, elle retrouvait tout son pouvoir par les évolutions structurelles que sont la délocalisation de l’appareil industriel, le chômage naissant et la division syndicale. La classe capitaliste put donc, par la force de son influence tentaculaire, rétablir la règle logique de l’économie moderne : chacun est soumis au capital.

Le creusement de la dette

Les banques, compagnies d’assurance et fonds de placement ont construit, au fil des ans, un rapport de force qui leur est ultra-favorable. Devenus les seuls détenteurs de la dette publique, à l’exception d’autres acteurs au poids quasiment négligeable, ils ont appliqué des taux d’intérêts de plus en plus élevés et soumis à des mécanismes des plus astucieux. Les intérêts ne sont plus seulement une part du remboursement de la dette, mais font l’objet d’un paiement propre, institués par exemple dans les bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN). Les obligations assimilables au Trésor (OAT), pour une durée longue de cinq à cinquante ans, ont vu de plus en plus leurs taux fixes remplacés par des taux variables, indexés selon les valeurs du marché, généralement très profitables aux créanciers.

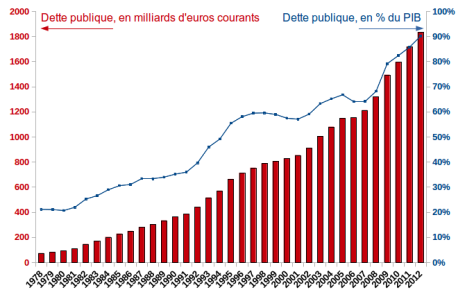

Avec l’obligation faite à l’Etat de recourir aux marchés financiers pour se financer, les intérêts de la dette publique ont littéralement explosé. Maintenue inférieure à 2 milliards d’euros jusqu’en1973, la charge annuelle de la dette – les intérêts dont l’Etat doit s’acquitter – a atteint 10 milliards en 1982, puis 20 milliards en 1986, et s’accroche depuis vingt ans autour de 50 milliards d’euros. En deux décennies, l’Etat a dû payer pour les seuls intérêts de la dette, pour le seul coût de l’emprunt, l’équivalent de la moitié du PIB actuel – soit plus de 1.000 milliards d’euros.

Le système se mord la queue : plus l’Etat emprunte, plus il paye cher sa dette, et plus il doit réemprunter pour s’acquitter de ses remboursements. La dette publique de la France est passée de 100 milliards d’euros en 1982 à plus de 2.000 milliards en 2015. Le dernier exercice budgétaire bénéficiaire est d’ailleurs celui de l’année 1973, et le dernier excédent budgétaire a été constaté en 1974. Depuis lors, l’Etat a creusé son déficit, selon une courbe en montagnes russes largement déclinante sur le long terme. En 2010, le déficit public annuel s’établissait à 7,1%. Aujourd’hui, tous les « efforts » fournis par les gouvernements successifs pour réduire le déficit ne se concentrent que sur les budgets de fonctionnement de l’Etat. Les postes d’investissements, eux, ne peuvent baisser pour ne pas voir la France distancée dans la modernisation de ses infrastructures. La dette se creuse donc, à mesure que les emprunts se multiplient et que l’Etat se soumet aux règles édictées par le capital.

Ce qui est vrai pour la dette de l’Etat l’est tout autant pour les prêts auxquels recourent les collectivités et autres organismes publics. En France, plus de 2.000 communes, départements et hôpitaux ont eu recours aux services de Dexia. Cette dernière applique des taux variables déterminés au jour le jour en fonction des cotations sur les marchés. Ce mécanisme peut être lourdement préjudiciable à l’endetté : si le taux peut baisser à la faveur d’une conjoncture avantageuse, il peut surtout augmenter à vitesse grand V. Et c’est précisément ce qu’il s’est passé ces dernières années. Le cours des intérêts étant aligné sur la parité entre l’euro et le franc suisse, quand ce dernier a grimpé en flèche, les taux de Dexia ont suivi. En février 2015, un prêt contracté neuf ans plus tôt par le conseil général de l’Ain, a ainsi vu son taux d’intérêt passer, en l’espace de quelques jours, de 8 à 19%. Le département s’est vu dans l’obligation de verser une « indemnité de remboursement anticipée » de 9,2 millions d’euros, au titre des seuls intérêts d’une dette dont il ne restait plus à payer que 9,8 millions.

Selon un rapport publié par Euroclear, entreprise spécialisée dans la gestion d’obligations, le premier créancier de la France est « Axa Investment Managers ». Allianz, MMA, CM-CIC et la BNP complètent le top cinq. Les cinquante principaux détenteurs de la dette publique française sont tous des établissements financiers privés, établis dans l’hexagone, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Luxembourg ou en Suisse pour la plupart. Eux-mêmes détenus par des fonds de placement, eux-mêmes détenus par les milliardaires de la grande bourgeoisie, le pouvoir du capital est total et s’emploie en permanence à franchir les frontières du raisonnable. Car, si les banques imposent à la France des intérêts aussi lourds, c’est pour assurer leurs propres opérations financières. La pratique est simple : pour financer les prêts qu’on leur demande, les banques demandent elles-mêmes à être financées par les marchés en émettant des nouveaux titres financiers. La titrisation leur permet de prêter beaucoup plus d’argent qu’elles n’en ont en réserve, donc de proposer beaucoup plus de prêts. Le mécanisme est risqué, mais des taux d’intérêts hauts et indexés sur le marché garantissent en toutes conditions des profits élevés. Dans certains cas, les taux d’intérêts bondissent tellement qu’ils dépassent la somme empruntée elle-même.

La complicité des Etats

Les conditions d’emprunt sont scandaleuses, mais les propriétaires capitalistes ont un rapport de force tel que la situation garde de beaux jours devant elle avant d’être remise en cause. Le système tient parce que les Etats, et en Europe les institutions supranationales que sont l’Union et la Banque centrale de Francfort, continuent d’appliquer les règles favorables aux banques. Non seulement les banques privées créancières sont en position de force, mais les Etats endettés refusent de leur tenir tête. La législation, notamment au niveau de l’Union européenne, existe pour répondre aux intérêts des puissances financières. Chaque année, les banques dépensent 120 millions d’euros en frais de lobbying à Bruxelles, en salaires et frais de bouche. Aux abords du Parlement européen, les représentants des entreprises financières invitent au restaurant la quasi-totalité des députés pour les convaincre de voter les mesures les plus avantageuses. Des amendements sont proposés, adoptés ou au contraire refusés avec pour seule boussole l’intérêt supérieur des banques privées.

Que les chauvinistes de la trempe frontiste se rassurent : la pratique a cours dans l’hexagone. La puissante Fédération bancaire française, dirigée par le président de la Banque populaire Caisse d’épargne (BPCE) François Pérol, exerce une influence majeure sur l’action du gouvernement. Un membre de la commission des Finances du Sénat explique que « le monde de la banque ne fait pas dans la dentelle. Il n’est pas question de déjeuners chics ni même d’amendements rédigés clés en main », des méthodes courantes dans le lobbying. « Les banquiers détiennent les clés des financements de nombreux projets des collectivités locales. Ils savent nous le rappeler au moment opportun. » Le chantage est permanent, comme le précise Gaël Giraud, économiste chercheur au CNRS : « le seul actif de BNP Paribas représente l’équivalent du PIB français ; lorsqu’il menace le gouvernement, cette menace est extrêmement crédible ».

La plupart du temps, l’intimidation n’est pas nécessaire ; les services de l’Etat répondent d’eux-mêmes aux intérêts des banques. Ces dernières sont aussi peu contrôlées dans leurs activités financières, c’est parce qu’elles nourrissent un lien organique avec les organismes censées les réguler. « Le premier employeur d’inspecteurs des Finances n’est pas l’Etat, mais BNP Paribas » poursuit Gaël Giraud. « Une grande partie des hauts fonctionnaires du Trésor ou de l’IGF, qui sont au sommet de leur carrière dès l’âge de 45 ans, vont pantoufler dans les grands établissements bancaires ; il est difficile pour eux de ne pas intérioriser, dès 30 ans, les desiderata de leurs futurs employeurs. »

Tracfin, l’institution de lutte « contre les circuits financiers clandestins », l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers font bien rire les établissements privés. Ces trois organismes de contrôle sont, soit dépourvus de moyens pour assurer leurs missions, soit gangrénés de l’intérieur par les complices des banques. Lorsqu’une infraction est finalement constatée et révélée au grand jour, l’Etat n’inflige qu’une amende dérisoire, au grand maximum de l’ordre de quelques dizaines de millions d’euros. En 2013 et en 2014, la Société générale et LCL (le Crédit Lyonnais) ont été pris la main dans le sac pour avoir obligé leurs clients les plus pauvres souhaitant ouvrir un compte bancaire à s’acquitter de prestations payantes, alors qu’elles étaient facultatives. Les deux banques ont écopé d’une amende de 2 millions d’euros. Un montant insignifiant comparé aux gigantesques bénéfices des banques, qui se comptent chaque année en milliards ; donc une « sanction » sans aucune conséquence, malgré le préjudice réel. Cette amende n’est qu’un exemple parmi tant d’autres qui démontrent la connivence totale de l’Etat français vis-à-vis de ses créanciers. Il n’y a donc plus aucun rapport de force, mais un mouvement unique dans l’intérêt exclusif des puissances capitalistes.

Crise des subprimes et plan de sauvetage

La complicité des Etats s’est vérifiée avec certitude ces dernières années. En 2007 survient la crise des subprimes aux Etats-Unis ; ces crédits immobiliers à risque, contractés en masse sur le marché américain par des ménages surendettés, étaient eux-mêmes titrisés et financés par des banques du monde entier. Quand ces emprunts n’ont pas pu être remboursés aux banques états-uniennes par des familles maintenues en état de pauvreté, ils ont entraîné un effet boule de neige aux répercussions colossales à l’automne 2008. Le 15 septembre, l’une des plus grandes banques des USA, Lehman Brothers, est officiellement en faillite et définitivement liquidée, faute de repreneurs. C’est le coup de grâce : par logique de dominos, les banques perdent leurs actifs liés à Lehman Brothers, voient la confiance qu’elles inspirent ébranlée, et connaissent une hémorragie de liquidités. En quelques semaines, des milliers de milliards de dollars et d’euros partent en fumée.

La réaction des Etats est immédiate. Au lieu de remettre en cause le système financier tel qu’il s’est construit, les gouvernants organisent le sauvetage des banques. Les milliers de milliards de dollars et d’euros perdus par les banques sont aussitôt restitués par les Etats, aux USA comme en Europe. En octobre, la France met 360 milliards d’euros sur la table pour venir en aide aux établissements bancaires dont la capitalisation boursière ne cesse de chuter. 320 sont destinés à garantir les propres dettes des banques qu’elles auraient des difficultés à rembourser ; 40 milliards d’euros sont directement injectés en liquidités propres. « L’Etat français ne laissera aucun établissement bancaire faire faillite », déclarait Nicolas Sarkozy, alors président. Au bord de la panique générale, les gouvernants n’ont pas été regardants sur les conditions auxquelles ils ont accordé cette manne financière. Consistant en prêts à taux zéro et en dons purs et simples, les 360 milliards d’euros allongés par l’Etat ont été applaudis par tous les partis de gouvernement, PS compris, qui voulaient éviter à la France un traumatisme similaire à celui de la faillite de Lehman Brothers.

Le grand scandale de la crise financière

En raison de ce « sauvetage », les banques françaises ont à peine vacillé durant la crise des subprimes. BNP Paribas, pourtant empêtrée dans ses engagements dans des produits à hauts risques, est certes passée d’un résultat net de 7,82 milliards en 2007 à 3 milliards d’euros en 2008 ; mais elle maintenant alors des profits gigantesques au plus fort de la crise. Dès 2009, la BNP réalisait 5,83 milliards de bénéfices, puis 7,8 milliards en 2010, soit son niveau record d’avant la crise. Si cet exemple est le plus probant, les profits des autres banques ont suivi cette courbe. La dette privée des banques, qui jouent au poker avec des sommes astronomiques, ayant été rachetée par les Etats, les établissements ont pu se maintenir des bénéfices plus que confortables, partagés entre leurs dirigeants et leurs actionnaires. Mais, même si ce ne sont pas les banques qui l’assument, toute cette opération a un prix : l’accroissement sans précédent de la dette publique.

La crise bancaire de 2008 n’aura eu que des dégâts limités pour ceux qui l’ont provoquée, mais provoquera une seconde crise dans son sillage : celle des « dettes souveraines ». Evoquée dès le début de l’année 2010, provoquant une nouvelle tempête boursière à l’été 2011 et continuant de se développer depuis, cette nouvelle crise met en lumière les proportions démesurées qu’ont prises les dettes publiques de certains Etats. En Irlande, en Grèce, en Italie et au Portugal, la dette atteint des sommets, dépassant à chaque fois le produit intérieur brut (PIB). La France également est touchée, avec une dette publique atteignant 93,5% du PIB en 2013 et qui continue d’augmenter à un rythme soutenu. Quand les Etats sont mis en difficultés, les banques ne font aucun cadeau. Les agences notations, auxquelles elles sont organiquement liées, notent sévèrement tout « écart » de gestion des finances publiques.

Pour comprendre ce retournement de situation, un fait doit être intégré : pour financer le plan de sauvetage des banques, les Etats se sont endettés auprès des mêmes banques. Les 360 milliards fournis presque gracieusement par la France aux banques hexagonales sont payés très cher en raison de taux d’intérêt élevés, appliqués par les établissements bancaires. Le scandale est phénoménal, mais les dirigeants et les médias, aux ordres du grand capital, préfèrent se taire.

Qui paye la dette publique ?

Nous avons vu qui détient la dette publique, combien elle coûte à la France – un prix exorbitant, en hausse constante – et par quels mécanismes elle se creuse. Pour terminer le tableau, il est important d’identifier qui paye la dette. La réponse simple est le contribuable, évidemment : seules les recettes procédées par l’Etat fournissent la manne nécessaire au remboursement de la dette publique. Il convient cependant d’adjoindre à cette vision simpliste une grille de lecture socio-économique autrement plus rigoureuse, basée sur les classes sociales.

Dans l’idée véhiculée, chacun prend sa part à la contribution de l’Etat et les impôts sont progressifs, pour refléter au mieux les revenus. Mais la définition des impôts fait elle-même l’objet d’un rapport de force, tant national que géopolitique. Si les ultra-riches semblent de mieux en mieux acceptés en France, le fait de gagner 1.000, 10.000 voire 100.000 fois plus que le Smicard moyen n’a pas toujours été accepté. La classe ouvrière, qui s’est battue à la fin du 19ème et tout au long du 20ème siècle contre le travail des enfants, pour la réduction du temps de travail et pour un salaire digne, est parvenue à exercer une pression telle qu’un impôt progressif sur le revenu a été mis en place. Dans ce système, le revenu annuel d’un individu est divisé en tranches présentant chacune un taux d’imposition différent. La tranche inférieure à 6.000 euros (en 2013) n’est pas imposée, celle entre 6.000 et 12.000 euros est imposée à 5,5%, celle entre 12.000 et 27.000 euros est imposée à 14%, et ainsi de suite. Au sortir de la guerre, la classe ouvrière réunie dans une CGT de 5 millions et demi d’adhérents, face à une grande bourgeoisie affaiblie par sa collaboration, a obtenu le système d’imposition le plus progressif de l’Histoire de France. La dernière tranche était imposée à 80%, permettant ainsi de dégager des recettes conséquentes pour l’Etat et ses infrastructures. La reconstruction de la France, contrairement à certains de ses voisins européens, a ainsi pu être fulgurante.

L’exemple français n’est pas isolé. En 1941, Roosevelt fait adopter un taux d’imposition maximum à 91%, pour la tranche de revenus supérieure à 200.000 dollars, environ un million de nos jours. Le taux est resté en vigueur jusqu’en 1964, avant d’être progressivement abaissé par les administrations successives, pour n’atteindre plus que 28% à la fin de l’ère Reagan – un taux qui a encore diminué aujourd’hui. La France a suivi un mouvement similaire. Désormais, le taux d’imposition maximum sur la dernière tranche est de 45%, en vertu du fameux « bouclier fiscal » de Sarkozy. En 2009, l’économiste Thomas Piketty prenait l’exemple d’ « Antoine Zacharias, patron de Vinci, (qui) a ponctionné 120 millions d’euros de rémunérations à son entreprise. Au nom de quelle folie idéologique devrait-on lui garantir qu’il conservera quoiqu’il arrive 50% de cette somme ? Même avec un taux d’imposition de 90%, cela lui laisserait tout de même 10 millions d’euros d’argent de poche… »

Les travailleurs français pris à la gorge

Depuis un demi-siècle, la progressivité des impôts a fondu tandis que les dettes ont explosé. De plus, les impôts sur les sociétés, initialement eux aussi progressifs, font l’objet d’une armada de crédits d’impôts et autres dégrèvements fiscaux, exemptant de dizaines de milliards les grands groupes chaque année. Dans ces conditions, comment les Etats se financent-ils ? En taxant, tout simplement. En s’appliquant à tous aux mêmes taux et aux mêmes montants, la taxe est l’impôt le plus inégalitaire qui existe. Ses déclinaisons se multiplient : sur l’essence, sur les cigarettes, sur l’ensemble des produits de consommation (taxe sur la valeur ajoutée ou TVA), ou plus récemment sur les sodas. En 2011, sur les 255 milliards d’euros perçus par l’Etat, 51,71% provenaient de la seule TVA, soit 132 milliards. En comparaison, l’impôt sur le revenu (dont l’essentiel provient désormais des ménages les moins riches) s’élevait à 51,5 milliards de recettes, tandis que l’impôt sur les sociétés s’établissait à 39 milliards, moins de trois fois le montant de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

Soyons clairs : les milliardaires de la haute bourgeoisie s’acquittent d’un impôt quasi nul en comparaison de leur immense fortune. Ils bénéficient de mécanismes de crédits d’impôts en tous genres, dont leurs conseillers financiers et comptables n’hésitent pas à user et abuser. Si l’imposition s’avère toujours trop lourde pour les plus riches, comme ils continuent de s’en plaindre par la voie des titres médiatiques leur appartenant, ils pratiquent l’évasion fiscale sans cas de conscience aucun. Cette dernière est archi-répandue dans les élites économiques, chacun disposant de ses comptes personnels en banque dans les paradis fiscaux. Le chiffre d’affaires des grandes sociétés eux-mêmes sont trafiqués, une part importante du bénéfice net des groupes réalisé sur le sol français étant transféré immédiatement dans des pays à la fiscalité très faible. Les montages financiers sont des plus astucieux pour permettre aux plus riches de payer toujours moins.

Par contre, la petite bourgeoisie – petits commerçants et propriétaires de leur propre affaire – est cernée par les impôts, auxquelles elle ne peut se dérober. Plus encore, ce sont les travailleurs français, qualifiés avec un salaire relativement confortable, au smic, ou au chômage, qui sont touchés de plein fouet par le système fiscal français. Ce sont les simples salariés qui fournissent l’essentiel des recettes liées à la TVA et à l’essence. C’est la classe ouvrière moderne, celle qui travaille dans les chaînes de distribution, de restauration, le télémarketing ou l’administration, qui paye de sa poche l’essentiel des recettes fiscales de l’Etat.

La position de François Hollande sur la question prouve la continuité entre le gouvernement socialiste et la précédente majorité de droite sur la question : la dernière tranche d’imposition n’a toujours pas été relevée, tandis que la TVA a été augmentée. L’évolution de la fiscalité ne fait que refléter l’évolution du rapport de force entre les classes sociales : plus la classe ouvrière est désunie et nie elle-même son existence, moins elle est en capacité de faire valoir ses intérêts. La situation ne trouvera donc aucun changement radical tant que le peuple de France ne se relève pas de son atrophie, pour remettre en cause la propagande dominante et le système financier. Sans cette nécessaire prise de conscience, le pillage en règle continuera dans des proportions plus infernales. Les banques, propriétés capitalistes, continueront leur poker permanent avec l’argent des Etats ; et cet argent proviendra toujours davantage du peuple français, qui se laisse cuire à petit feu, trop concentré aujourd’hui sur son voisin musulman pour se rendre compte de l’arnaque générale dont il est victime.

Le système financier est opaque, précisément parce qu’il sert les intérêts exclusifs d’une petite caste au détriment du peuple français. Les proportions démesurées de la dette publique sont l’œuvre de la grande bourgeoisie, qui tire de ce mécanisme un profit gigantesque. C’est à elle, la classe des milliardaires, que sont payés les 50 milliards d’euros annuels pour les seuls intérêts de la dette publique. Cet argent est ponctionné dans les poches de la classe ouvrière, toujours plus sévèrement par l’augmentation et la multiplication de taxes à l’application aveugle. Dans son grand tour de passe-passe, la classe dominante fait payer aux travailleurs de France une crise qu’elle n’a en réalité jamais connue. La dette publique n’est qu’un pan de notre régime économique. L’autre pilier, et non des moindres, de la domination de la grande bourgeoisie financière sur les peuples, réside dans les crédits à la consommation. Les ménages sont pris en étau par des emprunts toujours plus nombreux et plus lourds, qui confinent au surendettement général. Ils feront bientôt l’objet d’un nouvel article.

Pour en savoir plus, ce dossier très complet :

« Le système se mord la queue : plus l’État emprunte, plus il paye cher sa dette, et plus il doit réemprunter pour s’acquitter de ses remboursements.

Question : puisque les taux d’emprunt sont très faibles, voir négatifs en ce moment, pour cause de liquidité débordante, pourquoi la France ne pourrait pas emprunté 2000 milliards d’euros (la dette) à ces taux proche de zéro, pour rembourser les dettes anciennes à des taux plus élevés ? Cela nous ferait gagner 50 milliards par an d’intérêts, non?

Je me doute qu’il y a des mécanismes qui l’interdisent, je pose la question quand même!

Alain

J’aimeJ’aime

De la même façon que l’Etat ne peut pas emprunter directement aux banques centrales, il ne peut pas racheter lui-même sa dette publique. Les remboursements survenant en 2014 portent sur les emprunts émis voici un, cinq, dix ou vingt ans. Comme tout contrat, ils doivent être honorés selon les termes dans lesquels ils ont été signé. Or, les taux d’intérêts étaient autrement plus élevés qu’aujourd’hui : http://latribune-static.fr/article_content/319106/graph2-deficits.png

Il est vrai que le taux réel des emprunts à 10 ans se situent en ce moment autour, voire en dessous de 1%. Mais la courbe va en dents de scie et personne ne s’attend à ce que ces conditions « favorables » demeurent longtemps. Par le jeu du marché, les taux pourront à nouveau s’envoler sans que la France, en tant que nation souveraine, n’ait un quelconque moyen d’empêcher ce phénomène.

Benoit pour LB

J’aimeJ’aime

her Alain, le mécanisme d’amortissement d’une dette fait que les intérêts sont payés dès les premières périodes ce qui fait qu’on a pas intérêt au paiement anticipé d’un crédit. Malheureusement, les financiers « escrocs » ont tout prévu.

J’aimeJ’aime

C’est une erreur souvent répandue que les intérêts sont payés en début de période. C’est faux. Les intérêts sont identiques en pourcentage à la somme restant due chaque année.

Si vous payez toujours la même somme, il est vrai que la proportion de remboursement de l’intérêt sera plus forte en début de traite qu’à la fin, mais ça ne traduit que le fait que la somme restant due se réduit et donc le montant se réduit d’autant.

Quand le taux d’intérêt baisse, on a donc avantage à rembourser son prêt en faisant un autre crédit (à un taux moins élevé bien sûr). Mais là ou les banques ont tout prévu, c’est qu’il y a généralement des pénalités de remboursement anticipé. Là on est bien eu. Mais alos le banquier préfère noyer le poisson que de vous le dire.

J’aimeJ’aime

Bon, je m’en doutais un peu! Merci.

Une autre question : Pourquoi l’État, de façon arbitraire, ne réquisitionne pas une partie de l’épargne française qui vaut 4000 milliards pour rembourser les emprunts fait sur les marchés aux étrangers (conf: le Japon)? Ce qui ne diminuerait pas sa dette mais ne serait plus tributaire des marchés.

Même, ça couterais surement plus cher, mais ça donnerait du pouvoir d’achat aux français qui piochent de temps en temps dans leur épargne surtout ces derniers temps…

Alain

J’aimeJ’aime

Quand les français arrêteront de voter pour des incompétents, lâches et démagogues alors cela ira mieux !

sinon faire tourner la planche a billet finit toujours très très mal que ce soit par la BCE, la banque de France ou autre : il est sain de ne pas dépenser beaucoup plus que ne l’on gagne et de bien evaluer les bénéfices d’un endettement avant de le faire. les français adorent la gratuité des services publics et les promesses de lendemain qui chantent, tout ça n est plus possible avec la démographie que l on a et la décroissance en marche. les super riches ne font que profiter de ça et de ce personnel politique dénué de tout sens de l intérêt général. pour corrompre il faut des corrupteurs et des corrompus.

J’aimeJ’aime

Le problème est identifie. On force les Etats a emprunter sur les marches. C’est donc cela auquel il faut remédier, en laissant les Etats emprunter directement auprès des contribuables. Rien de tel qu’un peu de concurrence.

J’aimeJ’aime

Le crowdfunding serait-il la solution ?

J’aimeJ’aime

Le communisme plutôt 🙂

J’aimeJ’aime